お盆は、祖先の精霊をお迎えして供養する大切な行事です。

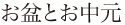

お盆の行事は田畑を耕してきた祖先、そして神様に対する収穫を感謝する意味で、乾物や麺類等をお供えし、提灯のあかりで祖先の精霊を迎え慰め、日頃の農耕の労をねぎらう祭として、古くから行われてきました。

江戸時代には日本中の人々が、旧暦の7月15日を中心にしてお盆を行ってきましたが、明治になってからは、新暦(太陽暦)の7月15日を中心に行うようになりました。しかし、新暦の7月では当時の農家にとって、1年中で最も忙しい時期でゆっくりと先祖供養ができなかったので、もう1ヶ月遅らせてお盆を行うようになりました。

これを月遅れのお盆といいます。

故人となられて、三十五日・四十九日の法要がなされた後に、初めて迎えるお盆を「新盆・初盆」といいます。

はるか昔に亡くなったご先祖様に比べ、つい最近まで家族の一員だった人に対し追慕の気持ちが強く、特別にもてなしたいという心から、初盆の風習が始まったといわれています。

新盆のお宅には、親戚や子供、親しかった友人から、故人の精霊を華やかに迎え慰める供養の意味で「盆提灯」を贈りお供えする習慣が古くからあります。

提灯は精霊を送迎する意味だけではなく、精霊に安らかに成仏してほしいという祈りと生前のご恩に対する感謝の気持ちを込めて行う先祖供養の表し方です。

提灯は、多ければ多いほど故人が周囲の方々から慕われていたかを示すものです。

贈る側としましても、生前お世話になった、また親しくお付き合いさせて頂いたという印ですので、真心を込めて選びたいものです。お盆の提灯は、仏間に一対でお飾りするのが一般的とされています。

宗派によって、提灯の種類が決まっているということはありませんが、神道は白木の材質となります。

(一般に、進物用の提灯は絵柄が入ったもの)

中元は中国の一月十五日「上元」・七月十五日「中元」・十月十五日「下元」とする「三元」からきたもの。天の神様を祭る日でした。「元」は初めを意味する区切りの日。日本では、中元がお盆にあたります。

お盆の帰省やお盆には、里に「御中元」を贈る習慣があります。

江戸時代になり、商いが盛んになってくると、正月と盆・中元の二回が決算期だったことから、この時期に品物を贈るようになりました。

「御中元」は、時代とともにお盆の行事と一緒になって、互いに贈り物をする習慣として、今日のように暑中見舞いを兼ねて行う贈り物を呼ぶようになりました。ただし、初盆を迎えられるお宅には、一般的に御中元ののし紙を掛けた進物は慎み、故人に対する感謝の気持ちとして、盆提灯を贈る習慣があります。

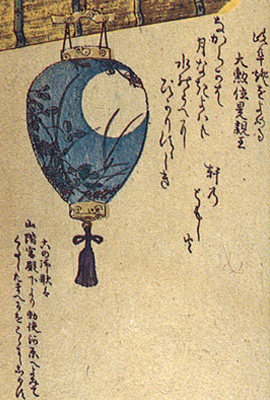

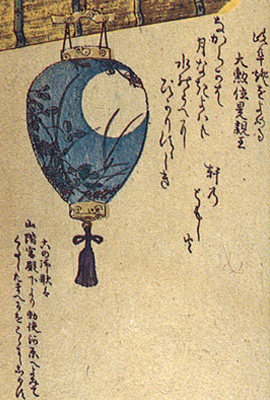

お盆は、祖先の精霊をお迎えして供養する大切な行事です。

お盆の行事は田畑を耕してきた祖先、そして神様に対する収穫を感謝する意味で、乾物や麺類等をお供えし、提灯のあかりで祖先の精霊を迎え慰め、日頃の農耕の労をねぎらう祭として、古くから行われてきました。

江戸時代には日本中の人々が、旧暦の7月15日を中心にしてお盆を行ってきましたが、明治になってからは、新暦(太陽暦)の7月15日を中心に行うようになりました。しかし、新暦の7月では当時の農家にとって、1年中で最も忙しい時期でゆっくりと先祖供養ができなかったので、もう1ヶ月遅らせてお盆を行うようになりました。

これを月遅れのお盆といいます。

故人となられて、三十五日・四十九日の法要がなされた後に、初めて迎えるお盆を「新盆・初盆」といいます。

はるか昔に亡くなったご先祖様に比べ、つい最近まで家族の一員だった人に対し追慕の気持ちが強く、特別にもてなしたいという心から、初盆の風習が始まったといわれています。

新盆のお宅には、親戚や子供、親しかった友人から、故人の精霊を華やかに迎え慰める供養の意味で「盆提灯」を贈りお供えする習慣が古くからあります。

提灯は精霊を送迎する意味だけではなく、精霊に安らかに成仏してほしいという祈りと生前のご恩に対する感謝の気持ちを込めて行う先祖供養の表し方です。

提灯は、多ければ多いほど故人が周囲の方々から慕われていたかを示すものです。

贈る側としましても、生前お世話になった、また親しくお付き合いさせて頂いたという印ですので、真心を込めて選びたいものです。お盆の提灯は、仏間に一対でお飾りするのが一般的とされています。

宗派によって、提灯の種類が決まっているということはありませんが、神道は白木の材質となります。

(一般に、進物用の提灯は絵柄が入ったもの)

中元は中国の一月十五日「上元」・七月十五日「中元」・十月十五日「下元」とする「三元」からきたもの。天の神様を祭る日でした。「元」は初めを意味する区切りの日。日本では、中元がお盆にあたります。

お盆の帰省やお盆には、里に「御中元」を贈る習慣があります。

江戸時代になり、商いが盛んになってくると、正月と盆・中元の二回が決算期だったことから、この時期に品物を贈るようになりました。

「御中元」は、時代とともにお盆の行事と一緒になって、互いに贈り物をする習慣として、今日のように暑中見舞いを兼ねて行う贈り物を呼ぶようになりました。ただし、初盆を迎えられるお宅には、一般的に御中元ののし紙を掛けた進物は慎み、故人に対する感謝の気持ちとして、盆提灯を贈る習慣があります。